Nunca había pensado mucho en las personas sin hogar.

Las veía en mi camino al trabajo, sentadas en la acera con carteles de cartón, sus rostros marcados por años de dificultades.

Algunos pedían unas monedas, otros simplemente se quedaban en silencio, mirando al suelo.

Nunca me detenía.

Me decía a mí mismo las mismas cosas que la mayoría de la gente: no tengo tiempo.

Alguien más los ayudará.

Tal vez se lo buscaron ellos mismos.

Estaba equivocado.

Un solo momento, un solo rostro familiar, derrumbó todas esas excusas.

Cada mañana tomaba la misma ruta al trabajo.

Compraba mi café, revisaba mis correos en el teléfono y pasaba apresurado por la misma esquina donde siempre se sentaba un hombre sin hogar.

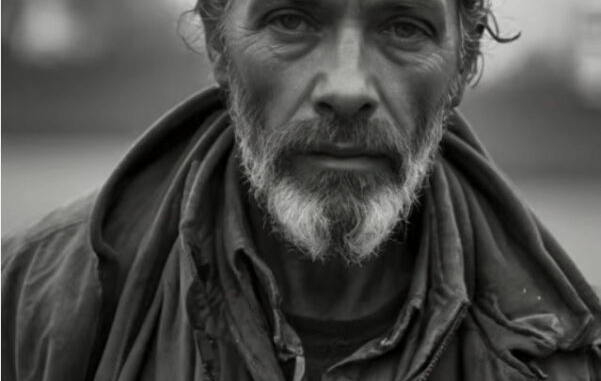

Estaba allí todos los días, con el mismo abrigo raído, la capucha baja sobre su rostro.

Nunca decía nada, nunca pedía nada; solo estaba allí, con las manos metidas bajo los brazos para mantener el calor.

Nunca le presté una segunda mirada.

Hasta una fría mañana de diciembre.

Pasé junto a él, café en mano, cuando una ráfaga de viento le echó la capucha hacia atrás.

Por primera vez, vi su rostro.

Y sentí un nudo en el estómago.

Lo conocía.

Bajo la barba descuidada, las mejillas hundidas y los ojos cansados, estaba alguien a quien alguna vez llamé amigo.

Ryan Carter.

En la secundaria, Ryan y yo éramos inseparables.

Jugábamos juntos en el equipo de fútbol, pasábamos noches enteras estudiando y los fines de semana jugando videojuegos en su sótano.

Era el tipo que siempre hacía reír a todos.

Siempre el primero en hacer una broma, siempre el que animaba a los demás.

Pero después de graduarnos, tomamos caminos diferentes.

Yo fui a la universidad, obtuve mi título y conseguí un trabajo de oficina.

Ryan no.

Soñaba con ser músico, con triunfar.

Pero los sueños no siempre pagan las cuentas.

A lo largo de los años, escuché de vez en cuando que le costaba encontrar trabajo, que tenía problemas con su familia, que iba de un sitio a otro.

En algún momento, dejé de oír sobre él.

Ahora sabía por qué.

Estaba justo frente a mí, sin hogar, invisible para el mundo.

Me quedé paralizado mientras Ryan se volvía a poner la capucha, sin notar mi mirada fija.

Quería seguir caminando.

Quería fingir que no lo había visto, convencerme de que no era él.

Pero algo dentro de mí no me lo permitió.

Respiré hondo y di un paso adelante.

“¿Ryan?”

Al principio, no reaccionó.

Luego levantó la vista, entrecerrando los ojos por la luz del sol.

Por un momento, solo me miró.

Luego abrió un poco la boca.

“No puede ser,” murmuró. “¿Ethan?”

Su voz era ronca, como si apenas hubiera hablado en días.

Tal vez incluso en semanas.

Asentí, con un nudo en la garganta. “Sí, amigo. Soy yo.”

Hubo un silencio entre nosotros.

Luego, para mi sorpresa, dejó escapar una risa suave. Una risa áspera, rasposa.

“No pensé que volvería a verte.”

Yo tampoco.

No sabía qué decir.

Me pasó por la cabeza preguntarle “¿Cómo… cómo pasó esto?” pero me pareció cruel.

Como si toda su vida pudiera resumirse en una sola pregunta.

Ryan se encogió de hombros. “La vida pasó.”

Se frotó las manos, sus dedos rojos por el frío.

“Una mala decisión llevó a la siguiente. Perdí el trabajo, perdí gente.

Antes de darme cuenta, ya no tenía a dónde ir.”

Quería arreglarlo, decirle que solucionaría todo.

Pero no sabía cómo.

Así que lo único que dije fue: “¿Has comido hoy?”

Ryan sonrió. “¿Tú qué crees?”

Vacilé.

Luego dije: “Vamos. Comamos algo.”

Fuimos a un pequeño café, de esos que sirven desayuno todo el día.

Apenas nos sentamos, Ryan pidió sin dudarlo: panqueques, huevos, tocino, tostadas.

No dije nada mientras devoraba la comida como si no hubiera comido en días.

Tal vez era cierto.

Mientras comía, hablamos.

Sobre la secundaria, sobre las tonterías que hacíamos.

Por un momento, parecía que solo éramos dos viejos amigos poniéndonos al día.

Pero luego, Ryan dejó el tenedor y me miró fijamente.

“Entonces, ¿por qué te detuviste?” preguntó.

Fruncí el ceño. “¿Detenerme con qué?”

“Con pasar de largo.”

La pregunta me golpeó.

Podría haber dicho que no lo había reconocido.

Era cierto, en parte.

Pero la verdadera razón…

No quería verlo.

Porque verlo significaba enfrentar la verdad: que la falta de vivienda no era solo un problema abstracto.

Era real.

Tenía un nombre, un rostro, un pasado.

Y podía pasarle a cualquiera.

Tragué saliva. “No lo sé,” admití.

Ryan asintió, como si ya supiera la respuesta.

Luego se recostó en la silla y suspiró. “No tienes que salvarme, Ethan.”

Lo miré, sorprendido.

“La gente me ha tirado dinero, me ha dicho que ‘busque un trabajo’, o ha fingido que no existo.

Pero lo que realmente necesitaba…

Era que alguien simplemente me viera.”

Golpeó la mesa suavemente con los dedos.

“Hoy me viste. Y eso es suficiente.”

Yo quería hacer más.

Así que lo hice.

En las semanas siguientes, ayudé a Ryan a conseguir una identificación, algo que no tenía desde hacía años.

Encontramos un refugio con programas de empleo, y lo puse en contacto con un excompañero que le consiguió un trabajo a medio tiempo.

No fue una solución mágica.

No borró años de dificultades.

Pero fue un comienzo.

Y mientras tanto, aprendí algo.

La falta de vivienda no se trata solo de malas decisiones.

Se trata de circunstancias, de suerte, de cómo la vida puede derribarte y seguir golpeándote.

Se trata de ser visto… o de ser ignorado.

Ignoré a los sin techo durante años.

Pero ya no más.

Y nunca más.

Để lại một phản hồi